许多人都在为生活与工作的平衡而烦恼,这不仅是普遍存在的难题,也是大众普遍感同身受的痛点。如何在繁忙的工作与丰富的生活中找到平衡,这是一个迫切需要解决的问题。

工作与生活的割裂现状

在当今社会,许多人都有这样的体验,那就是工作占据了大量的时间和精力,使得他们无法充分享受生活。以某些互联网公司的员工为例,他们实行996工作制,每天从早上九点工作到晚上九点,每周六天,待在办公室的时间甚至超过了在家的时间。他们被工作紧紧束缚,生活变得枯燥无味,只能在零散的时间里勉强维持。在这种状态下,工作和生活仿佛是天平的两端,严重失衡,人们失去了应有的生活乐趣。此外,还有一些人因为过度投入工作,家庭关系开始出现裂痕,家人之间变得陌生,亲情逐渐疏远。

改变这种分裂状况并不简单。许多传统行业都有固定的上下班时间,界限分明。然而,新兴的远程工作模式却模糊了工作与生活的边界,让人时刻担忧工作可能随时打扰到个人生活。

《人生切割术》中的极端呈现

《人生切割术》一书中,工作与生活的界限被割裂得十分鲜明。卢蒙公司运用记忆分割技术,让员工在公司内外呈现出截然不同的人格。例如,主角马克在公司里处理事务时,对个人生活毫无印象,也不挂念情感;而离开公司后,他对公司事务也毫无记忆。此外,公司还严格限制了员工的工作人格,比如马克所在的宏观数据精检部,员工被限定在特定地点和时间工作。这种情况虽然极端,却生动地描绘了工作彻底侵占生活的情景。

从人物的角度来看,这种安排使得人物仿佛成了工具。在公司中,他们缺乏独立思考的能力,只能机械地执行公司的指令。人的自主性被彻底剥夺,让人深刻体会到工作对个人的强烈控制,以至于个人的人格被彻底割裂。

福柯理论视角下的公司模式

卢蒙公司犹如福柯所描述的那种“全景式监狱”。观察其空间布局,办公室的安排看似宽敞,实则员工的活动始终受到公司的严密监控。就像剧中那样,在宽敞的办公区域里,员工的一举一动似乎都在公司的掌握之中。从时间角度,员工被固定的工作时间所束缚,这和监狱规定犯人作息时间如出一辙。这种管理模式加剧了公司对员工工作个性的控制,其最终目的是让员工全心全意服务于公司,剥夺他们独立思考和反抗的能力。

在这样的工作氛围中,员工的个性特征变得尤为突出。他们原本是有思想、有情感、有独立生活的个体,但逐渐被同化,变成了公司制度下单一的工作角色。随着工作的持续,他们逐渐失去了对自身生活的感知,这可能是现代大型企业制度中潜在的风险之一。

觉醒与反抗

佩蒂和赫莉是觉醒的先锋。佩蒂尽管在药物和手术的副作用中离世,却让马克认识到了工作的空洞。他曾向马克揭露公司对工作内容的隐瞒,这些信息让马克对公司产生了怀疑,并促使他寻求真相。赫莉的反抗更为激烈,她不顾自己继承者的身份,同样渴望摆脱公司的控制。她们在剧中犹如星星之火,点燃了众人的觉醒,让大家开始反思这种不合理的工作生活。

觉醒与反抗在现实中显现,犹如工会带领员工对抗恶劣的工作氛围。如《人生切割术》剧组人员罢工一事,亦是如此。员工们一旦察觉自身权益受损,便会发起抗争。无论是小说中的卢蒙员工,还是实际的剧组人员,他们均致力于争取更理想的工作与生活平衡。

从哲学观点看工作生活关系

这里可以观察到黑格尔的异化理论。员工从带有生活痕迹的常态过渡到公司中的单一工作角色,这一转变生动地展现了异化的过程。原本具有自我意识的个体,在公司的操控下,变成了服从的员工,工作中虽然付出劳动,却丧失了自我意识。这实际上是在工作环境的强烈影响下,人的意识发生了扭曲和变形。

加缪认为,工作和生活本应紧密相连。然而,当工作夺走了生活的价值,生活便会陷入沉寂。就像《人生切割术》里的员工,若他们始终被公司这样割裂自我,他们的生活实质上只剩下虚无,缺乏真正的情感体验。这提醒我们,在现实生活中,绝不能让工作彻底吞没我们的生活。

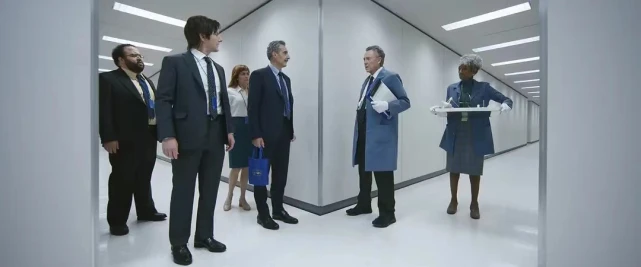

画面视觉下的压抑传达

剧集的画面呈现出一种冷峻而神秘的气息,始终让人感到压迫。画面中大量运用了单一的色调,如灰白色,这些颜色在办公室、工作服等元素上反复出现,让人感受到一股寒意。画面布局对称,无论是建筑还是人物的排列,都透露出一种机械的韵味。从近景到全景、大远景,人物在广阔的画面中显得格外渺小,而公司建筑或办公区域则显得异常庞大。这样的构图仿佛无形之手,将员工紧紧束缚在公司严苛的规章制度之中。

人们表情单一,动作拘谨有序,仿佛遵循着某种既定流程。面部表情缺乏变化,动作也严格按照步骤进行。这种现象凸显了因工作与生活角色分离导致的个体机械化倾向。同时,这也反映出在失衡状态下,人们的心理承受着极大的压力。

生活中工作里,你是否也觉得有些不平衡?有没有想过要调整这种状况?欢迎留言点赞转发。

发表评论