《人生切割术》讲述的是在卢蒙公司进行记忆分割实验的故事,员工们被区分出公司人格和日常生活人格。这样的情节听起来令人不寒而栗。这项技术的背后,是对人性和人权的严重侵犯。一想到进入公司就会失去自我意识,就让人感到恐惧。这恰恰是吸引观众的一个恐怖而诱人的看点。

被困卢蒙的循环困境

剧中卢蒙若要辞职,必须由日常人格作出抉择,然而公司人格掌权时日常人格却处于休眠状态,这形成了一个恶性循环。以Mark为例,他渴望离职却无法实现,这种设定显得尤为残酷。众多员工日复一日地奔波于工作岗位,缺乏真正的自主权,宛如陷入黑暗的泥潭无法自拔。这种现象揭示了公司对员工施加的强大且不公正的束缚。

在一些大型企业里,这种现象并不罕见。员工们被繁琐的工作流程和规章制度所限制,他们失去了自主安排工作的权利。尽管还没有达到人格分裂的地步,但他们确实缺少了掌控自己命运的能力。

孤独者的绝望选择

分离术的实践者往往在现实生活中感到孤立。Mark在失去妻子后,仅剩一只狗作为伴侣,或许正是这种生活的失落感驱使他选择了这项充满风险的技术。然而,最终他反而陷入了更加困境的境地。直到Helly R的外部生活被揭露,才出现了巨大的转折和牺牲。这些寻求通过技术改变命运的孤独者,最终却反被技术所吞没。

社会上不少孤独或境遇不佳的人,他们可能会将希望寄托于一些不切实际的事物,试图借此改变现状。然而,他们往往忽视了这些事物可能带来的风险,最终反而给自己带来了更大的灾难。

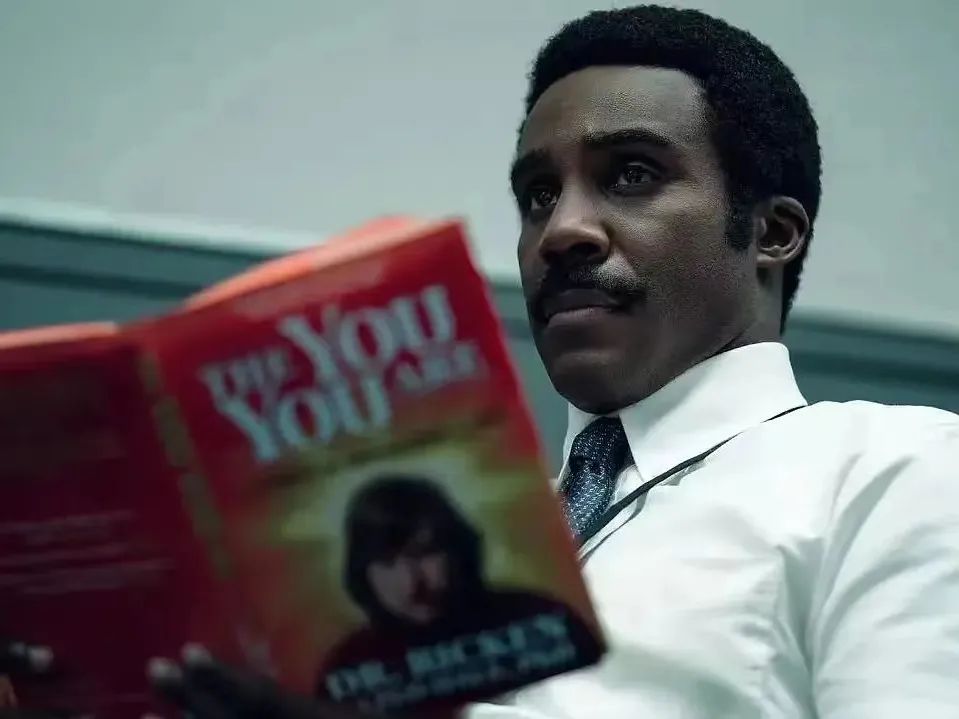

破碎的个体与人格谜题

主人公在分裂的状态中,犹如失去了根基的浮萍,本能地试图找回记忆并展开抗争,这一过程构成了戏剧的紧张感。整部作品的核心议题在于人如何成为人,这与马克姐夫的著作中提出的议题相似。在技术的操控下,原本完整的人被拆分得四分五裂,我们不禁要问,这样的碎片是否还能称得上是真正的人。

与现实相较,网络兴起和文化变迁之下,许多人似乎拥有多样的“人格”。他们在不同场合展现出不同的面貌,同时也在思考如何统一这些不同的自我。

隐喻的权力系统

卢蒙公司不再追求金钱利润,而是变成了权力体系的象征。它通过技术手段强制改变员工的精神面貌,这种行为本质上是对权力的极端展示。与利益驱动相比,这种对员工的控制手段更加恶劣。

这种情况类似于现实中某些政府或组织滥用职权来操控民众。然而,在剧中,这种通过技术手段进行的控制更为隐秘,对社会伦理、道德观念以及人权造成了极大的冲击。

技术背后的反乌托邦本质

该剧融入了众多反乌托邦色彩。以卢蒙与《1984》中的环形监狱及老大哥形象相较,该剧可视为一种更高级的演绎。上层人物借助技术寻求自身安逸,却将痛苦施加于被分割的人格。这与经典反乌托邦作品相似,共同揭示了权力如何利用技术来压迫社会底层。

当前科技发展迅猛,诸如大数据监控等新技术若被滥用,极有可能转变为压迫人民的手段。

物役人的现代危机

这部剧集以“物控人”为特点。技术至上和智慧崇拜成为潮流,我们或许在追求这些的同时,反而被其吞噬。剧中过分依赖记忆分割技术,可能导致人性失衡,甚至引发社会秩序的混乱。

观察现实,我们发现过度依赖手机、电脑等现代技术产品,让人渐渐失去了一些生活技能。难道我们非得等到剧情中那样,才认识到自己已被技术所奴役了吗?

在现实生活中,我们该如何防止被像剧中那样力量巨大的企业或技术所操控?

发表评论