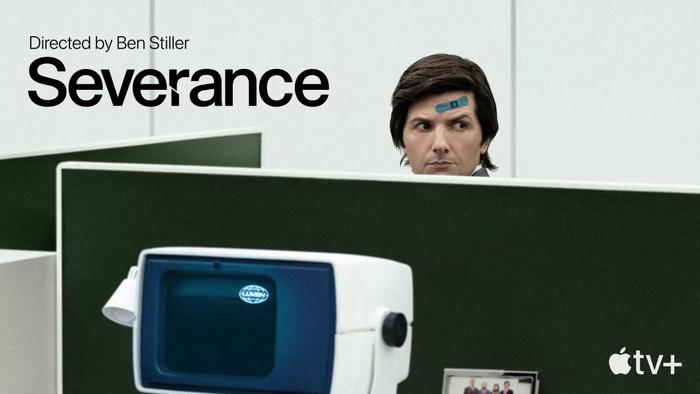

在现实生活中,工作和生活的分界线模糊不清,但《人生切割术》一书却展现了一个工作与生活界限清晰的世界,这种鲜明的对比引发了人们广泛的思考和热议。

工作人格与生活人格的割裂

《人生切割术》中,卢蒙公司对员工实施脑部手术,使他们在公司时只扮演工作角色,专心处理工作事宜;而下班后则回归生活角色,全身心投入生活。这种看似奇妙却又颇为荒谬的设定,成为了该剧的精髓所在。在现实生活中,许多劳动者在工作时难以彻底摆脱生活的干扰,或者下班后仍被工作琐事所困扰。而剧中这种彻底的分离,不过是一种极端的设想。然而,这种设想却直接揭示了职场对人的巨大消耗。正如现实中的996工作制,几乎剥夺了员工的生活空间。

另一方面,这种分离使得员工未能体验到作为完整个体的感受。工作中的人格和生活中的人格各自独立,彼此之间缺乏了滋养和扶持,员工仿佛成了被刻意分割的工具。

剧情的黑色幽默

故事里蕴含着类似“二十二条军规”的黑色幽默。比如新来的赫丽,她的生活人格因手术原因忘了工作细节,所以让她主动辞职简直是不可能的事。这种看似荒谬的设定,实际上揭示了公司对员工的严格控制。在现实生活中,许多企业通过各种方式限制员工离职,虽然不像剧中那样极端。比如在一些劳动密集型工厂,员工被繁琐的合同条款束缚。这反映了资本对劳动力控制的强烈欲望,而《人生切割术》则通过科幻手法将这种控制放大到了极致。

这种黑色幽默也表现在人物所处的境地。马克为了忘却失去妻子的痛苦,选择了植入芯片来塑造工作时的自我,这种做法实际上是将个人情感与公司的控制力以一种扭曲的方式结合在一起。他的经历显得既无奈又悲哀。

对现代企业文化的提炼

这部剧深入挖掘了现代企业的文化精髓。卢蒙公司竭尽全力激发员工的工作积极性,然而,一旦员工遇到问题,公司便会毫不犹豫地将其抛弃。在众多大型企业中,这种现象并不罕见。以某些互联网公司为例,为了加快项目进度,它们经常给员工施加压力,鼓励他们加班加点。然而,一旦项目遭遇失败或员工在工作中出现失误,他们可能立刻就会遭受冷落,甚至面临被解雇的风险。

剧中角色在现代企业中均有对应。马克部门的四人分别代表了人类的悲、喜、惧、恶四种情感,这揭示了企业环境中员工多样的心理状态。这些角色与打工者的性格特点高度契合,深刻打动了打工者的心。

角色塑造的基石

这部剧之所以成功,很大程度上得益于角色的塑造。每个角色都有其现实生活的影子。比如马克,亚当·斯科特精准地捕捉到了他工作时专注、下班后沉重的心理状态,他的出色表演将这个在两种人格间挣扎的角色演绎得栩栩如生。通过这个角色,我们看到了一个普通工人面对工作压力时的无奈与挣扎。

赫丽是个典型的例子,她的性格在记忆的影响下发生了显著变化。在工作中,她追求保持自我,而在生活中,她则专注于领导他人。这充分说明,一个人的成长环境对其行为和价值观有着深远的影响,这与现实中不同人的成长背景对人产生的塑造作用非常相似。

观众产生共鸣的原因

这部剧引起了许多打工族的强烈共鸣,主要是因为它生动地刻画了人们无法自主选择的工作境遇。在当今社会,工作节奏紧张,压力巨大,许多人都有种感觉,自己就像机器上的一个零件。剧中的角色被芯片操控大脑,一举一动都受到公司的严格规范,这让人不禁想起自己在职场中遭遇的各种束缚和无奈。

许多劳动者在日常的职场与生活中,或许无数次地梦想着能像电视剧中那样界限分明,然而他们心里清楚,这根本无法实现。这种矛盾而无奈的心理状态,在剧中得到了充分的展现和宣泄。

科幻与现实意义的延伸

该剧探讨了科幻背景下的资本与技术进步的忧虑。科技理应为人服务,然而在卢蒙公司,技术却转变成了管控员工的工具。现实中,科技的进步日复一日,我们目睹了某些资本如何借助技术来监督员工的工作,甚至干扰他们的休息。

我们不希望电视剧里的极端情节只是虚构。然而,若缺乏深思熟虑和规范约束,在追求利益的资本驱动下,谁都无法确保类似的情况不会在将来发生。这和当前人工智能的发展类似,若不遵循伦理道德,可能会损害人们的权益。你难道不担忧将来在工作中可能会遭遇《人生切割术》中那样的技术操控吗?

发表评论