人生充满了痛苦和烦恼,若有一种方法能帮助我们分解痛苦,重新开始,又有谁会不愿意尝试?在这样技术尚未实现之前,我们仍可以利用类似的理论来提升生活品质。

记忆分离的奇妙设想

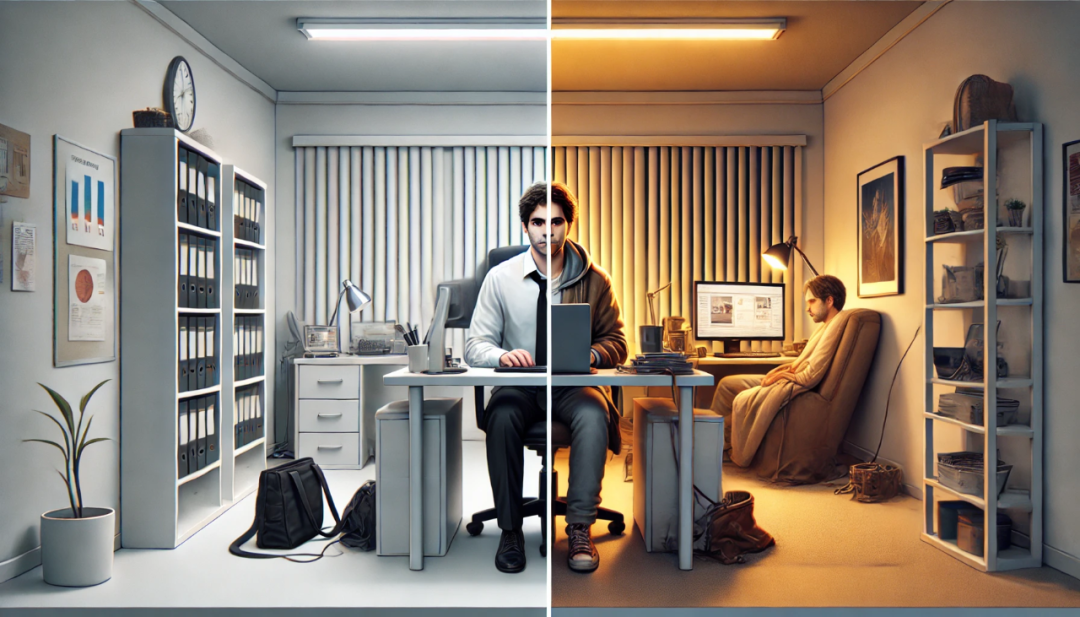

若能有一种技艺,能将人的痛苦、纷争、低落和孤单一分为二,使人得以释放压力与忧愁,那必是人们梦寐以求的。现今,人们有了这样的设想,设想某人接受了记忆分割的手术,那么在日常生活里,他不会有与工作相关的记忆;而在公司环境中,他也不会有与生活相关的记忆。正如美国某位研究者参与了一场类似的模拟实验,他感受到了在不同情境下记忆分割带来的那份轻松。这种设想让人们看到了摆脱烦恼的曙光。

实际上,这种记忆的区分作用很大,能解决许多实际问题。比如,职场中人常遭遇工作与生活压力的矛盾,若能实现记忆的分离,工作时便能全神贯注,回家后也能放下工作烦恼,尽情享受生活。调查发现,多数职场人每周有3到4天因工作压力而影响情绪,若能实现记忆分离,或许能显著改善这种状况。

睡眠人格的引入

既然记忆可以分开,为何不专为睡眠塑造一个独特的“睡眠角色”?一旦意识被这个“睡眠角色”所控制,工作中的烦恼和家庭琐事便会消失,人们便能安心入睡。据澳大利亚的研究表明,许多人之所以失眠,是因为大脑在不停地回顾白天的事情。若能拥有“睡眠角色”,就如同给大脑开启了一道屏蔽,让人能够更快地进入睡眠状态。

一位长期受失眠困扰的上班族,在接触了睡眠人格这一理念后,睡眠状况得到了显著改善。引入睡眠人格后,人们对睡眠的看法也随之改变,不再将其视为一项任务,而是享受无忧无虑时光的途径。这种心态的转变对提升睡眠质量大有裨益,或许这将成为解决睡眠难题的新方法。

设定专属身份

给“睡眠人格”挑选一个特别的名字很有意义,比如叫“沉睡猫”,既形象又讨人喜欢。一旦选定了名字,每次睡前想到这个称呼,潜意识就会开始准备。有个学生给他的睡眠人格起了个名叫“梦精灵”,每次念及这个名字,他就能迅速进入梦乡,入睡变得简单多了。

名字之外,设置象征性的符号同样能起到明显作用。例如,佩戴一串沉香手链便暗示“沉睡猫”即将接管。在日本,人们将穿上特定的睡衣作为进入睡眠状态的标志,这样一来,睡眠质量得到了提升,好睡眠的比例增加了30%。这些标志带有一定的仪式感,有助于大脑更准确地识别出睡眠时间。

借助听觉信号

听睡眠曲或者播放白噪声是很多人用来帮助入睡的常用手段。这些音乐和声音能够使人的心情平静,减少外界干扰。有很多人尝试了一个月每天睡前听这些音乐,结果发现他们的睡眠时间平均增加了大约1到2个小时。另外,录下自己的声音进行暗示也是挺管用的,比如说:“现在是进入睡眠状态的时候了,所有的烦恼都已经远离了我。”一位职场母亲录制了这则音频,晚上听后,她能迅速忘却白天的职场和家庭琐事,便于入睡。

大脑接收睡眠信号,各人偏好不同声音。年轻人常偏爱轻柔的自然乐音,而老年人可能更倾心于诵经之声。选择适合个人的声音信号,对助眠大有裨益。

运用心理暗示

想象、自言自语或是心中默念,这些方法都能帮助人进入睡眠状态。比如,有人会想:“一束金光从头顶照进我的脑中,带走了我白天的所有记忆。”一位上班族每天晚上都会在睡前默念这样的暗示语,结果他的焦虑感明显减少,睡眠质量也有所提升。这些暗示语能引导大脑放松,驱散纷扰的思绪。

我正踏入一个专属于睡眠的领域,白天的记忆已被锁在“小黑盒”里,待明日方得开启。这样的说法,也是一种巧妙的提示。不少面临压力的高三学子,借助这提示,得以放下学习之虑,迅速进入梦乡,精神状态也随之好转。心理暗示,犹如一把开启睡眠之门的关键。

生活实践感悟

在日常生活中,“人生切割术”的原理能带来诸多益处。在工作上,通过分离记忆,人们可以更加专注,提升工作效率。比如,对于程序员来说,将生活中的烦恼排除在外,编程时思维更加敏捷,代码出错率也随之下降。在生活层面,下班后放下工作记忆,可以更好地陪伴家人。有家庭主妇表示,分离工作带来的烦恼后,与家人的关系变得更加和谐。

睡眠方面,塑造个人睡眠模式后,众多人摆脱了失眠的困扰。然而,有些人发现这种改变难以适应,觉得刻意且不自然。采用此法时,需根据个人状况持续调整。

你打算给自己的“睡眠个性”定个啥名儿?觉得这主意不错的话,不妨点个赞,也分享给大家看看!

发表评论