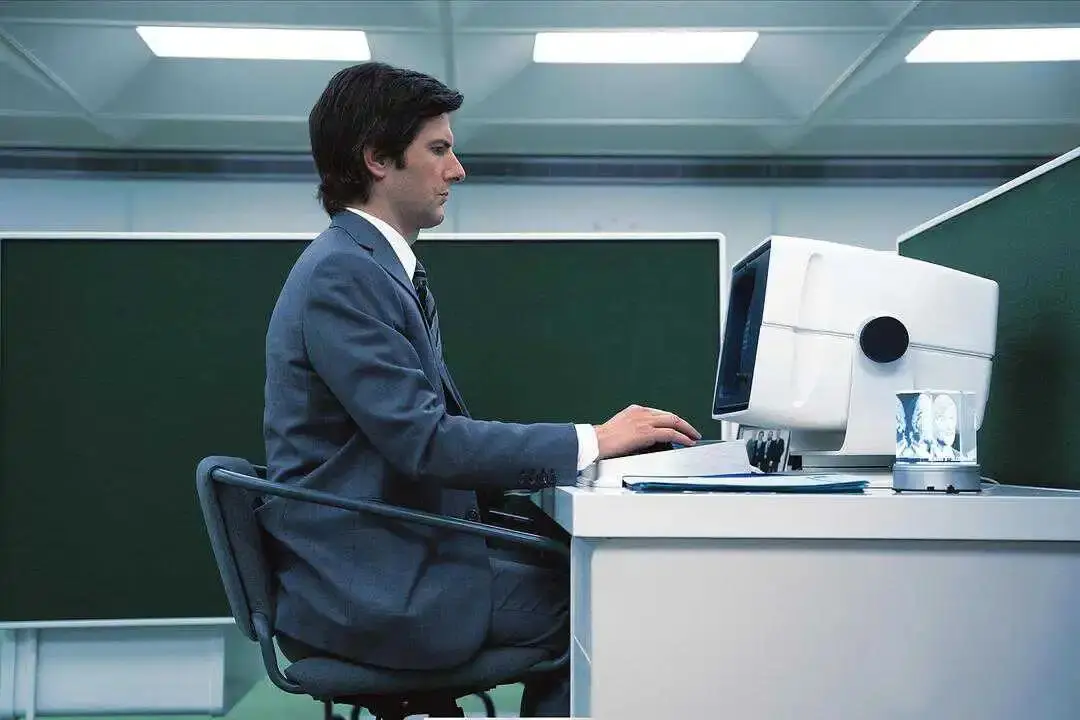

你是否也有同感,工作仿佛一座沉重的大山,让人几乎无法呼吸?如今,职场似乎正遭遇着前所未有的困境!

工作观念溯源

西方经济学传统看法中,工作被视为是对悠闲、自在和快乐的舍弃,人们因追求外部回报而投身劳动。这种看法已经存在很久,它塑造了我们对工作的看法。比如,许多职场人士为了薪水,每天奔波于家和公司,忍受着上下班的辛劳,因为只有拿到薪水,才能保障日常生活开支。

康德曾极端地看待美洲原住民和黑人,认为他们懒惰。在他看来,唯有愿意辛勤工作的欧洲白人才能实现自我提升。这种偏见观念揭示了当时对劳动价值的片面看法。同时,这也从侧面反映了不同文化背景下,劳动观念的发展历程是错综复杂的。

工作的内在意义感

工作的价值感主要分为内在和外部两种。内在的价值感,最基本的是“靠自己的劳动维持自己和家人的生计”,这是许多普通工人的共同心声。比如,一位在工厂辛勤工作的工人,每个月都能按时领到工资,用这笔钱供孩子读书、照顾老人,他能够深刻体会到自己的重要性。

存在更深层次的价值感受,比如“成功完成非凡使命,制造卓越产品”。科研工作者攻克技术难关,他们致力于追求更高成就,超越了基本生活需求,体验到了更为丰富的职业价值。

外在施加的意义感

工作意义感是从外部强加给工人的,其目的是促使他们更积极地对待工作。在职场中,老板会运用各种激励方法,向员工传达工作的价值,使他们把工作看作是使命甚至是神圣的责任。众多职场人士将这种观念内化于心,全心全意地投身于工作中。

某些互联网巨头推崇拼搏精神,员工们觉得为该公司努力是他们的责任所在。他们不仅不抱怨加班,更是以工作成绩为荣。这种现象在当代职场中相当常见,对员工的工作态度和举止产生了显著的影响。

工作时间的困境

工作在雇佣体系中,打工者将一部分时间交给了雇主。雇主期望员工将工作置于核心,频繁地增加工作时长。原本的8小时工作制被延长至10小时、12小时,甚至更长。据调查,不少职场人士每周的工作时长已经超过了法定标准。

在当今社会,工作时间持续侵占个人休闲时光,导致“工作与生活平衡”变得遥不可及。古时候,劳动任务有明确的时间节点,完成即休息。但现代工作却以盈利为目的,没有尽头。以互联网行业为例,员工即便在下班后,也可能因项目需求而随时投入工作。

工作现状的矛盾

现在社会技术发达,然而人们的辛劳并未减轻,工作时间也没有缩短。自动化技术理应让人从繁重的工作中解脱出来,但大多数人仍然面临繁重的工作量。比如,快递公司虽然引入了自动分拣系统,但快递员送货的数量和工作时长并没有显著减少。

有些人过度劳累,而有些人却面临着找不到工作的困境。在繁华都市的办公楼中,加班者们深夜仍在辛勤工作,灯火辉煌,但许多求职者却四处奔波,苦寻合适的工作机会。以2023年为例,部分行业裁员现象使得一些人失去了工作,而新兴行业的招聘门槛又让许多人望而却步。

工作反思与展望

近年来,国内兴起了一些关于工作反思的观念和做法。以“躺平”为例,这反映了部分年轻人对繁重工作的抵制态度;“00后”对职场进行整顿,揭示了新一代员工对不公正工作体制的不满;2019年的“996. ICU”事件更是引起了全社会对过度工作时间的广泛关注。

工作若不再占据社会核心位置,我们该如何合理规划闲暇时光,创新生活方式?这确实是一个值得深入思考的问题。我们能否缩短工作时间,把更多时光投入到个人爱好和陪伴亲人上?我们能否发现一种更符合人性需求的工作模式?

你觉得理想的未来工作和生活是怎样的?欢迎点赞、转发这篇文章,并在此留下你的见解!

发表评论