当代出现了数字媒体与新技术,传统的 8 小时工作制在工作场景中逐渐消失了,这种现象存在很多问题。现在工作开始渗透到生活中,让人感到很无奈,“生活只是工作的点缀”,“工作/生活”这种二分的模式也被打破了,这给人们带来了很多困扰。

工作时间的超长延伸

在当下的许多职场中,8 小时工作制已形同虚设。比如一些互联科技公司,员工经常大量加班已成为常态。在北京的诸多互联网企业里,员工每天的工作时长常常会超过 10 小时,甚至达到 12 小时。这不但违背了传统的劳动制度,还对员工的生活质量造成了严重影响。长时间的工作致使员工疲惫不堪,由于没有足够的休息时间,健康也出现了问题。另一方面,这种超长的工作时间让个人生活空间被极大地压缩,爱好和社交活动几乎都消失了。

超长工作时间成为普遍现象,就如同《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》所描述的那样。这使人不禁要问,这种工作模式还能持续多久?

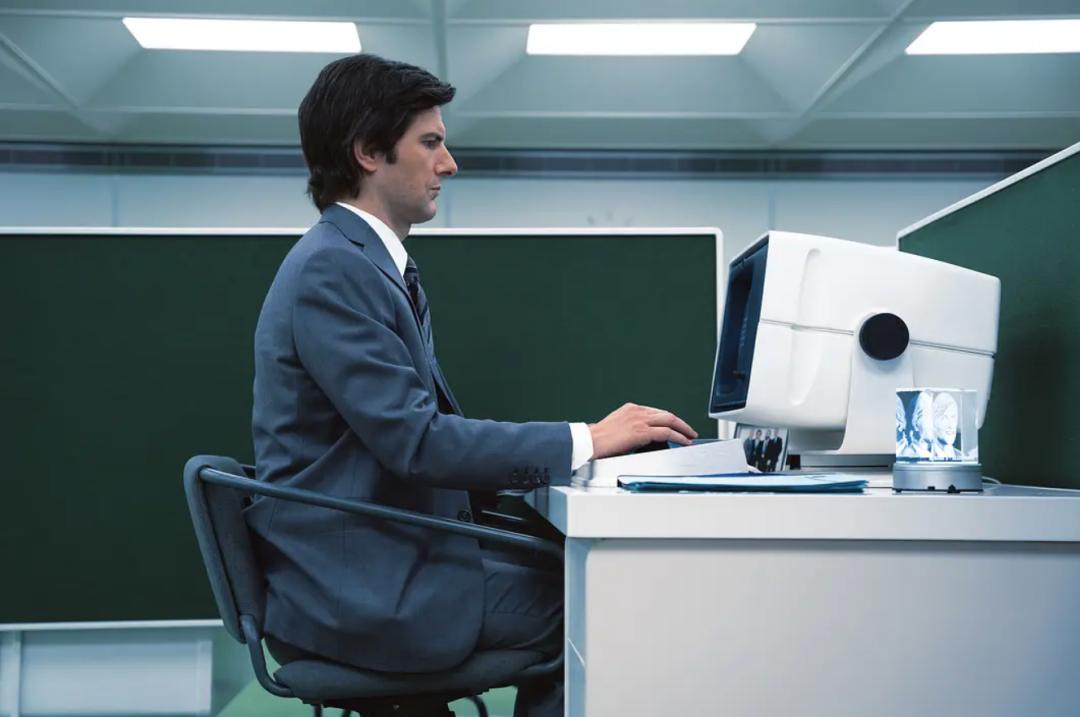

卢蒙公司结构剖析

卢蒙公司看上去像是传统公司结构的现代形式。与现今许多公司相比,它在部门细化以及员工工作隔离方面表现得极为极端。通过这种对员工的管理方式,意在提高效率。在一些大型企业集团中,存在部门分工很细的情况,然而卢蒙公司这种夸张的程度是较为罕见的。在这样的环境里,员工的意识和道德受到了显著的影响。就如同一位在卢蒙公司工作的普通员工,他的世界观和价值观会逐步被公司制度所塑造。

这种公司结构看起来是有一定条理的,然而却将员工作为人的整体感受给忽视了。这是否是一种现代企业管理应当去避免的模式?

数字技术工作的特殊性

数字技术工作,就像《人生切割术》里马克等人所从事的那样,与传统体力劳动有着很大的差别。这种工作不需要过多的身体参与,其工作成果通常是以数据等形式展现出来的。比如说一些软件开发的工作,程序员对着电脑屏幕进行代码编写,在这个过程中,工作缺乏身体的感官体验。正是因为这样,使得工作对于个体的直接意义有所减少。

并且数字技术工作通常容易让工作与生活的界限变得模糊,员工即便在家也能开展工作,随时都有接到工作任务的可能。员工的生活随时会被工作所干扰。在这种工作模式之下,员工该如何去找到工作与生活的平衡?

卢蒙公司的分离手术问题

卢蒙公司的分离手术的依据是要解决工作与生活二元带来的苦恼这一意识形态。然而,此手术将个体意识与记忆一分为二,对西方的自我同一性构成了挑战。它所面对的是人类的情绪问题,是现代工作中个体对自身情绪选择逃避的一种体现。当现代个体在面对自身情绪而无力进行处理时,似乎在期待这种手术。

一个处于工作压力之下、情绪濒临崩溃的人,或许会幻想存在这样一种手术,能够将工作中的自己和生活中的自己分开。而这种看似具有科学性的手段,究竟能否真正地解决问题?

工作异化的现代呈现

工作之我与日常之我原本并无区分,生命意识是连贯的。卢蒙的分离手术只是以一种夸张的方式来处理工作异化的问题。例如在某些高强度的流水线工作里,工人如同机器般运转,从而失去了工作的乐趣。在当今现代社会,工作异化在许多地方都有所存在,不单在体力劳动的场景中,在数字工作领域也十分明显。

那么如何才能让工作回归人性化,减少工作异化现象?

个体的处境式存在本质

个体处于特定的处境之中,始终处于变化状态并进行各种活动。在工作领域,员工会依据自身所处的不同情境,去挑选工作方式以及对待工作的态度。例如刚进入工作岗位的员工满怀热情与干劲,然而过了几年之后,倘若遭遇不公平的待遇,其态度或许就会发生转变。这表明个体不能被轻易地分割为从事工作的“我”和生活中的“我”。

这种个体的本质对于现代工作模式会带来怎样的启示?大家能够在评论区表达出自己的看法。倘若你觉得这篇文章有用,就可以点赞并且进行分享。

发表评论