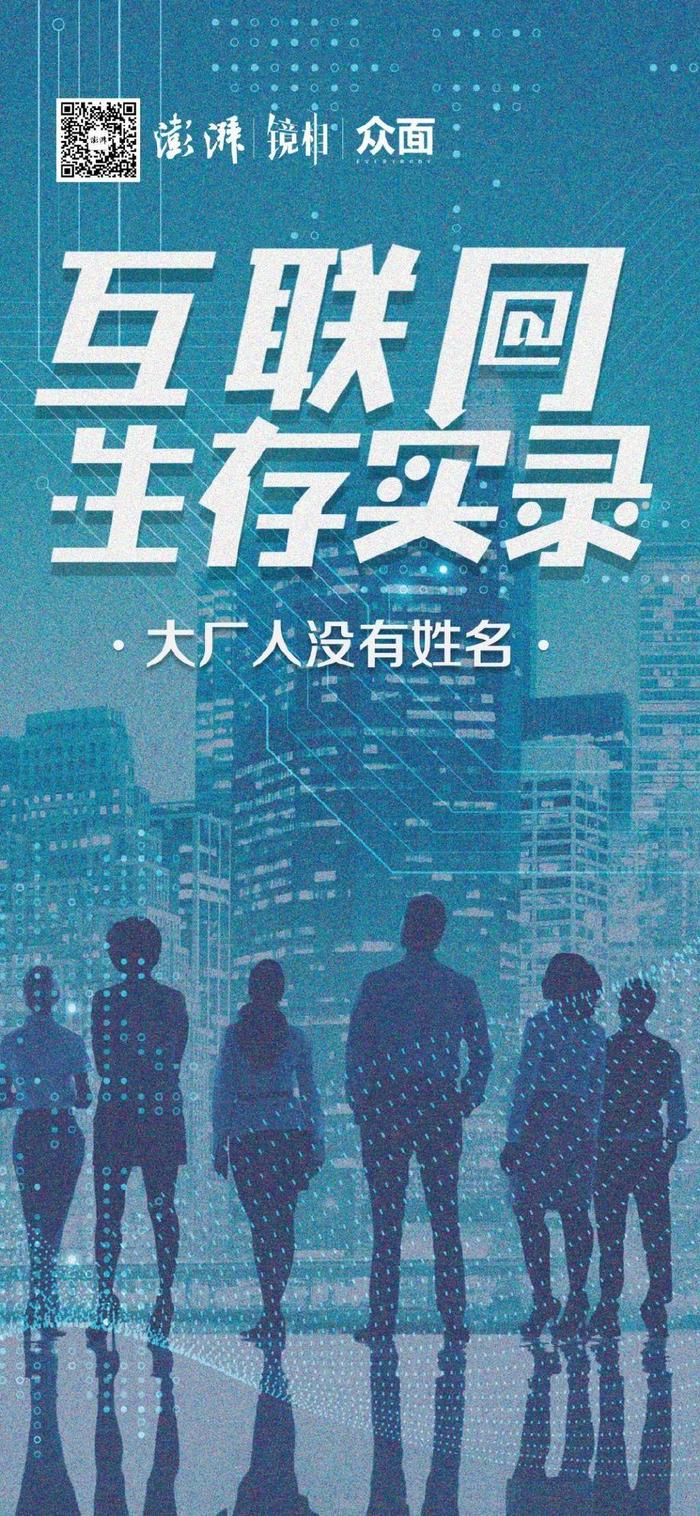

在现今的大型企业里,有一个很特别的现象:那些年薪达到百万级别的高层管理者,虽然身处光鲜亮丽的大企业,但他们的真实姓名却很少被人所熟知。这不仅仅是一种奇特的职场现象,还涉及到员工在利益、职业成长和个人认同感等多方面的考量。

花名背后的利益交换

在众多大厂中,竞争愈发激烈,有的员工为了利益,竟然舍弃了真实姓名。比如,有些人在大厂间的竞争中,不惜高价购买实习资格,混入其中成为间谍。这种行径源于对金钱或所谓更佳职业前景的追求。他们出卖自己的名字,揭示了职场竞争的残酷。在诸如阿里、字节等公司中,为了获得工作机会和更多利益,一些员工甚至愿意隐藏身份,这显然已经违反了职场常规。这其中,不乏许多高学历、高层次的员工,一旦利益诱惑足够强大,姓名便成了可以舍弃之物。

职场现实常常充斥着各种诱惑。为了在大公司找到一席之地,有些人不得不放弃自己的真实身份,这实在是一种无奈的选择。在激烈的竞争和可能的高收益面前,许多人忽略了对自己真实身份的重视。

竞业限制与人脉隐患

大公司里,竞业协议很常见。员工若在新公司低调工作,可能会遇到人际交往的难题。一旦入职新单位,若曾用假名或艺名等隐去真名,他们原本积累的人脉因竞业限制而变得难以接近。同事间也不了解彼此的真实背景。在这种情形下,由于不清楚周围人的真实身份,任何人都有可能成为潜在的举报者。例如,新员工想要了解老板的风格,在内网搜索名字却找不到,类似情况层出不穷。这导致员工间的信任难以建立,整个职场氛围变得既紧张又神秘。

员工若从大型企业跳槽至同业公司,昔日的人际纽带会变得薄弱。即便日常的沟通也可能面临被投诉的风险,这严重干扰了员工在职场中的社交和职业成长。

花名制度与身份象征

不少大型企业设有别称制度。新员工自踏入职场的第一天,就有可能被要求取一个别称。在阿里巴巴,这种现象尤为突出,别称的字数似乎还与员工的入职时长和职位等级挂钩。别称已变成一种身份的标志,这是大企业独有的文化特色。在字节跳动、B站等大型企业中,员工之间相互称呼别称的现象也很普遍。虽然这种制度有助于增强企业文化凝聚力、简化管理流程,但同时也让员工之间成了彼此最熟悉却又陌生的存在。

在工作交流中,大家习惯用昵称进行沟通。尽管真实姓名紧跟其后,但鲜少有人提及。长此以往,这种刻意制造的身份差异,使得员工对自己的身份认知变得模糊不清。在强调企业文化的同时,也剥夺了员工应有的真实身份认同。

姓名失去自我感缺失

员工在公司里一旦失去了本名,对工具的依赖便会显著提升。徐天这位应届生便是这样一个例子。她进入了一家以“培育员工”为宗旨的大公司,却因为只能使用昵称而未能体会到应有的尊重。在会议室中,老板用昵称来称呼员工,对他们作出评价,员工们渐渐将自身与这些昵称融为一体。比如,当徐天听到“莎翁”这个昵称时,她不禁产生了不自觉的角色代入感,自我与昵称之间的界限开始变得模糊。这反映出,在这样的企业文化中,员工的个性和自我认同受到了昵称等制度的制约,导致自我意识逐渐减弱。

长时间在这种以花名代替真名的办公环境中工作,员工一旦离开这种环境,可能会经历一段较长的时期,难以适应重新以真实身份生活的转变。这种身份的转换所带来的后果,显然是大型企业采用花名制度所产生的不利影响之一。

自由与限制的矛盾

林浪这类员工在改回真名后,感觉诸多不习惯。过去用花名,他似乎觉得心理上有层保护,敢说话直率。然而,本质上这表明他对自己行为控制不足。花名时期的那层“保护膜”常让他隐藏真实性格。改回本名后,他变得更为谨慎。这种从自由到受限的变化,揭示了花名制度下员工心态的复杂冲突。

众多员工在取名时的自由与恢复真名后的约束之间犹豫不决。花名宛如一面映照真实身份与职场表现的镜子,然而,一旦恢复本名,他们就得重新塑造自己的职场行为方式。

职场文化的深度思考

大企业这种独特的起名习俗和员工不愿透露真名的情况,是职场文化中的一大特色。这多少体现了现代职场对效率、竞争和保密等多方面的追求。然而,从员工个人角度出发,这种做法无疑牺牲了他们在身份认同和情感交流等方面的需求。长远来看,这种文化是否有助于企业和员工的持续发展,是一个值得深思的问题。若企业过分强调集体文化,通过剥夺员工姓名等方式塑造职场环境,可能会影响员工的忠诚度、归属感和创造力。

职场文化与传统观念存在分歧,要兼顾企业利益和员工幸福,还需探索更恰当的策略。在塑造独特企业文化的同时,如何满足员工个人需求,这是一个亟需解决的难题。

是否你也曾在大公司或别的职场中,有过一种迷失自我身份的感受?

发表评论